在流量明星和粉丝经济当道的年代,每个明星都有一群坚实的粉丝,这群粉丝为明星承担线上线下应援和推广。明星的粉丝实力取代了业务能力,成为了底气。他们是微博上的刷屏和控评狂魔,是你在微博上对他们的爱豆稍有微词就会被追着骂的“脑残粉”,是替爱豆做了大量公益和宣传的正面追星榜样,是每一个明星口中最感谢的群体。那么,这个群体,究竟有着怎样的心理活动呢?

在找合适的采访和拍摄对象的时候,我被很多人拒绝了,他们不愿意暴露隐私,很多粉丝过着隐藏自己的追星生活,就算是和明星亲密接触的机场,也一定要戴口罩,遮得比明星本人还严实。这一次,我们采访了几个粉头,想了解一下她们的粉头人生。找人的过程中,我对一个追星女孩说,“我想要点有故事的人”,她回复我,“我们都是故事会”。

年轻的小女生们黑压压地一片,在机场满心欢喜又焦急地等待自己喜爱的明星出现,有那么一点风吹草动时,一大群人奔跑起来,只为在缝隙中看一眼原本属于屏幕上的人。在演唱会现场,为了能占到好的应援位置,甚至提前一天到场地排队占位,夜里躺地上就能睡,或是几个小姐妹一起聊聊八卦通宵达旦,就为让自己的爱豆在第二天得到最好的应援。

这些外露的情绪和疯狂的举动让人感到不可思议,这也是大多数人对追星族持有偏见的原因,但实际上确实很多人在生活里展现的是不一样的形象。你可以想象,日常看起来文静乖巧的女孩,名校在读,工作优秀,生活美满,但追星的时候挤在人群中,和别的女孩一样,推搡着,垫着脚尖,高举手机记录下自己爱豆的脸庞,记录最接近对方的一刻。这样追星时刻疯狂的他们,也可能是你生活中的某位朋友,其中很有可能还不乏男生。

无论是粉头还是普通粉丝,对他们来说,最值得的事就是看一场爱豆们的现场演出,粉丝的兴奋、温馨、感动或是心酸,人类的各种情绪都在演出观众台上展现着。

双 重 人 生

签到、发帖、打榜、攒经验值,不管是2005年贴吧追星的年代还是2018年微博追星的年代,都离不开这些基本的饭圈用语。前线、数据组、视频图片产出、美工,一个完整的应援会或者个站基本就像一个小公司一样,分工明确,有条不紊地运营着。月行人就拥有着多个这样的组织。

2014年开始追星的月行人,当时在海外留学,一开始只是给爱豆送送礼物,有空的时候偶尔去看看现场。第一次加入个站组织,是有一回她想给爱豆送上几个礼物,但以私人名义送礼物不太方便,就联系了站子,对方听了她的来意,便邀请她加入个站,“说白了她们就是缺钱”。这之后月行人就充当了很长一段时间的“提款机”,对此她毫不在意,“我是乐意的”。

回国之后,月行人迷上了新的爱豆,是一个刚出道不久的新人,从只是送礼出钱的幕后人,成为了扛着“大炮”的前线。饭圈用语听起来很有意思,不是圈内人经常一头雾水,看几个粉丝聊天跟解码似的,“大炮”指的是相机,“前线”指的是一群人,他们总是冲到机场、活动现场这样能接触到明星的第一战线。这两个词听起来像在“打仗”,且实际上追星活动很多时候就跟“打仗”一样,跟多方人员斗智斗勇。

大部分录制现场都不能带相机,前线们为了拍到爱豆美图,把相机塞裙底,放在礼品包装盒里,提前一晚上藏在场馆内,找熟悉的工作人员运进去,各出奇招。为了让自己的爱豆不输阵,必须早早到现场“抢地盘”,在最显眼的位置做应援。

大多数时候,粉丝们会加入一些后援会或者各站组织,月行人就慢慢地又变成了经营着几个个站的管理者。从小粉丝,变成了粉头。她先后为自己的两个爱豆开了四个个站,拍图、做应援、做数据,每个站子的分工明确,光数据站,就有一千来人,“我一般就是管应援,其他的站子我会找人来管,分配任务,每周开会,写项目计划表,其实跟上班也没差别了。”

看起来把这劲放在工作上,早就成为公司头把交椅了吧,最差也是个二把手。月行人哈哈大笑,“我觉得我为我的本职工作已经做得够多了,再多没可能了。当然,不追星的这段时间,我感觉我的工作有了更好的进展。打个比方。如果有人告诉你全年无休一天工作20个小时做三份工作你可以很有钱,你会去干吗?人生除了工作赚钱,更重要的是开心不是吗?我不会牺牲工作来追星,但我也不会牺牲我的全部个人兴趣来工作。”

由于在生活里做着专业需求度较高的投资工作,她工作和追星时热血疯狂的形象大相径庭,“我周围没有任何一个人知道我追星,”父母、男友、朋友和同事,每一个人都被她排除在自己的追星生涯之外。“做我们这行的,估计追星的凤毛麟角吧。工作中的我跟追星中狂热的我是完全不一样的,就好比不同的人设,我不希望我的同事领导知道我的另一面,这会让人觉得我很不专业,很不可靠。”但实际上,“如果你是个优秀的人,并不会因为你追星而变得不优秀。”

月行人冷静和疯狂的一面是完全割裂的。“情景变了,我的情绪变了,并不代表我就不是我了。”她的另一面在生活中隐藏得很好,出于工作的原因,她经常出差,这一特质,可以给跟着明星到处飞打掩护;不错的工作,高额的收入完全负担得起她的追星花费,前后四年的追星路,她付出了大概有30-40万,生活质量却完全没有降低。正如爱好摄影的人斥巨资买相机一样,追星对她来说也只是一个生活当中的爱好。

如果她把追星疯狂的一面呈现在父母面前,父母会是什么样的反应呢?

“失望”是她能想到的父母会有的第一个情绪。“我父母是那种把我的人生从5岁规划到50岁的人,而我其实在所有人眼中都是那种乖乖女,所以追星是让自己释放天性。”月行人的父母对孩子有很高的期待。“追星族,不仅在我父母眼中,可能很多父母眼中都是不思进取浪费生命的代名词。他们印象中追星的人一定都是不学无术、混吃等死的混混。”

那如果展现在男友面前呢?

“灾难。”这说起来也是有意思,为了承接男友的夺命连环call,月行人曾在节目录制现场,非常狼狈地“翻墙”出去接了电话。节目录制的时候,不让人随意进出,恰巧那天的演播厅是临时搭建的场子,在一堆废弃的建筑材料里,月行人从找到的隙缝中翻了出去。

月行人过着追星和工作完全分离的双重人生,身边没有任何人知道她的“第二人生”,工作上的她专业严谨,追星时的她极致热情,每一面都是真实的她,她说“我们可以有第二人生,但不要因为追星有第二人格”。

“ 脑 残 粉 ”

小森出现的时候,摄影师说,“我以前跟你们编辑拍真人,大多数找的都是比较有厚重感的人,我原本以为这次也一样,没想到是一个小女生。”

之前提出拍摄要求的时候,被拒绝怕了,我问她,你为什么会答应我们杂志的拍摄?“一个是觉得这是我从没体验过的事,感觉蛮新奇的,还有一开始我想拒绝来着,但是我朋友说,这可是ELLEMEN给你拍啊,我觉得也是,就答应了哈哈哈。”

小森在微博上是一个有近万个粉丝的大粉,她是顶级流量饭圈内的“剪刀手”,专门产出视频,最多的时候,一支视频能达到过万的转发量。就算是在顶级流量圈,一个饭制视频能过万转,也是很不错的成绩了。

屏幕饭,是大多数粉丝的起点。2014年夏天,当时还是学生的小森突破了这个起点,她从家里坐了12个小时火车到了上海,在爱豆活动的现场等了一天,由于人流量巨大,外加安保不利的原因,爱豆迟迟没有出现。“大家都说他们不会来了,但我还是等到了闭馆,终于在闭馆的前十分钟,他们出现了。”那场活动对粉丝们来说,有人欢喜有人愁,没等到最后的人,回程的路上看到微博上爱豆出现的消息,哭了,却赶不回去,因为只有十分钟;等到最后的人,也哭了,不过那是开心的喜悦。

就算只是十分钟的表演,也足以洗去了小森一天等待的疲惫和失望,“毫不夸张地说,我开心了足足有一周。”那十分钟对她来说,好像“上瘾”一样,“你看了十分钟,就想看更多。”之后小森更加频繁地去现场活动,也做过很多在外人看来荒唐的事。

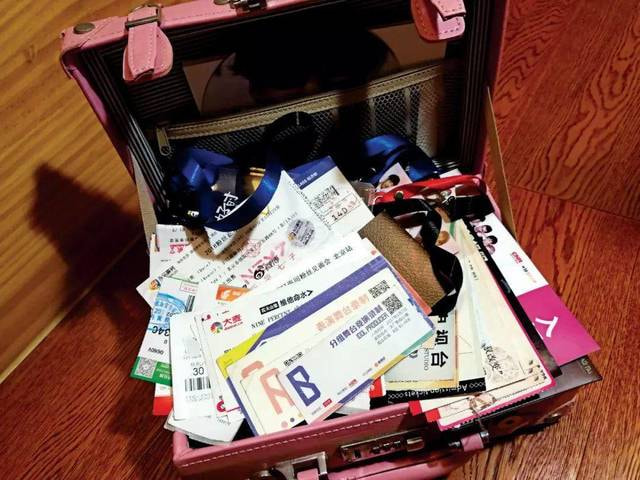

每一个狂热追星粉,拥有过的门票和机票大概都有这么一摞,这个不大的手提箱藏着每一次现场的回忆。

“我现在想起来都觉得自己疯了”,在高速路上追车,“你不知道那有多危险,追车的人跟疯了一样飙车,保姆车为了甩开后面的车,也会飙车。”和爱豆住同款酒店,跟着剧组去拍摄的城市待了一周,下雨天在室外看着室内的爱豆拍戏,大多数资深粉丝该干的事她都干过。为了去参加跨年演唱会,她翘掉了考试,因为考试请假需要家长给辅导员打电话说明,小森甚至专门找人冒充自己的家长给辅导员打电话。

学生身份和追星狂热粉的切换常让小森有严重的落差感,去参加活动的时候,小森和她的爱豆住在同一家五星级酒店,“当然我们都是四五个人合住一间房。”早上的时候,她在酒店餐厅吃早餐,隔壁桌就是出道二十多年的知名主持人,“相当于我跟她一起吃了个早餐。”但回到学校之后,所有的精彩都消失了。

在大学室友眼里,频繁离开学校去追星的小森就是一个“脑残粉”,“你又要去当脑残粉啦?”她经常会遭到室友这样的评价。其中一位室友曾跟她讨论过,“你要是真的喜欢,就应该以工作人员的身份出现。”没想到当初室友随口一说的一句话成真了。

工作对她来说是追星路上的一个转折点,小森大学学的是传媒相关的专业,工作之后忙碌的生活让她大大减少了追星的次数。“我在他们身后跟了四年,但他们连我是谁都不知道,有一天我突然就觉得不想追了,我就希望有一天,我能以工作人员的身份采访到喜欢的爱豆。”采访明星、写稿成为了现在她生活中的重心。至于当初说小森是“脑残粉”的室友,跟她也没有断了联系,她们现在会一起讨论工作和明星,不知道旁人究竟怎么想,但至少她在往想走的路上走。