最近“印度人禁酒后磕蛇毒解瘾”的消息在简体中文网络被炒了一波,大家再次纷纷享受了嘲笑穷阿三的种族主义乐趣。不过中国史上的酒精代用物,可比印度人的生猛多了。

印度人用蛇毒作为酒精、毒品等麻醉品替代物其实远不是新闻,1990年就有毒瘾者注射蛇毒毒液代替毒品的病例,1995年已经在孟买等大城市的赤贫者中蔚然成风。在中国穷人还没有电视入每户的时代,印度穷人已经在用蛇毒液来消遣了。近三十年来,蛇毒毒液、蛇毒血清,与冰毒、大麻、摇头丸等同属印度的“第一类管制型物质”。

不过其他国家在酒精代用物的历史上毫不逊色,甚至可以说,现在世界上最主要的功能性饮料和最显要的毒品,都是因禁酒后的代用品催生。

茶、咖啡因代酒而兴

代替酒精功效的功能性饮料,一般不是因为穷憋出来的。因为除了某些善于制造周期性饥荒的社会,大多时代的大多族群,不会穷到连酿酒的粮食、瓜果都拿不出。即使有的社会成为周期性饥荒患者,保证某种酒用粮食,也会成为政府强制指令。

代替酒精功效的饮料,一般是因为宗教原因出现。公元7世纪以来,亚洲大陆东西两端的主导性宗教都有严格的禁酒教条。由此刺激,伊斯兰教主导的西亚地区开始流行咖啡,佛教主导的东亚地区开始流行茶饮。

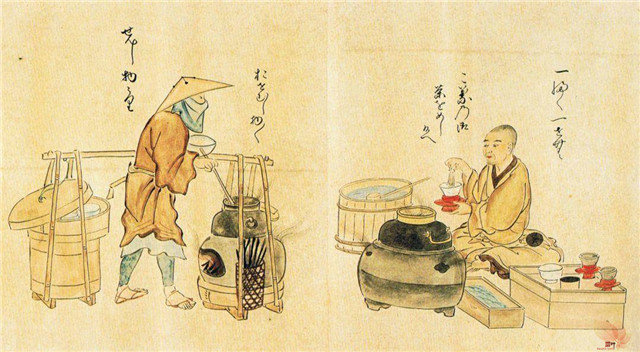

这些提神饮料不触犯教条,而且可以部分替代酒类的社交饮料功用,所以从宗教徒向社会上中层散播开来。茶叶的流行全靠佛教徒与官员、清流、富人的交际,才成为东亚社会的主流功能性饮品。先是初唐之前和尚们把茶水当作“逃禅小饮”,随后茶被社会上层当成逼格体现,成为“精行简德之人”的象征。从此饮茶被转相仿效,遂成风俗。

鸦片因佐咖啡、配茶汤而兴

但这些饮料虽说可以满足酒类的社交饮料功能,却不能满足酒类的麻醉剂功能。越喝越醒的玩意,如果不配点让人麻麻乌的佐料,很有人会觉得日子过不下去。

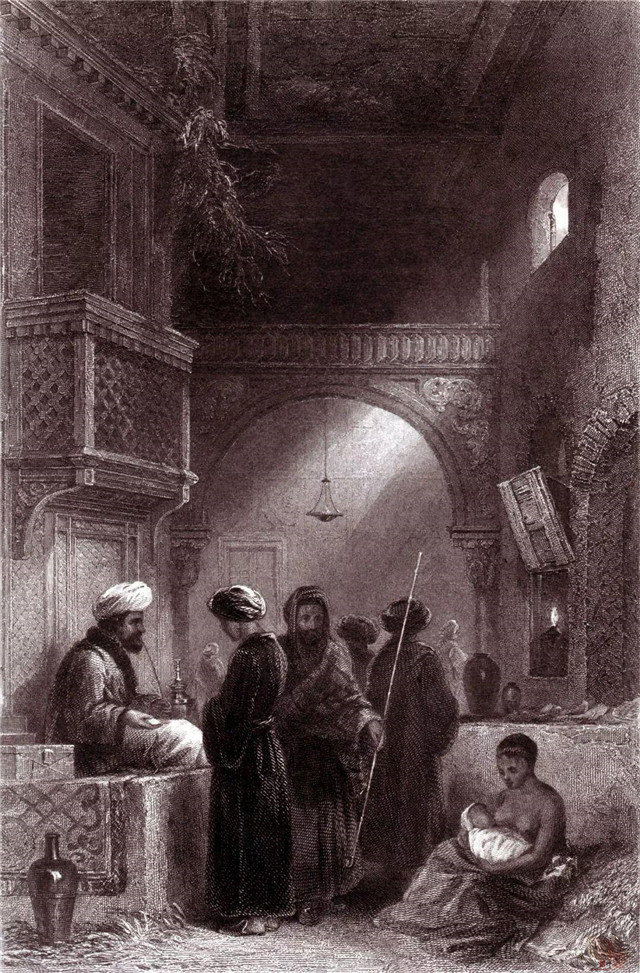

而这种佐料,被亚洲最西端的穆斯林们发明出了。穆斯林医师们继承地中海沿岸对罂粟果浆的制备经验,发明出黑色膏状的罂粟果浆半提纯物,也就是今人所熟知的鸦片。鸦片的中文别称“阿芙蓉”,其实是阿拉伯语中的“鸦片”直接音译。

奥斯曼帝国后期的首都街头鸦片小贩营业图

鸦片问世之初,除了做医药,就是在社会上层常去的咖啡馆里做配菜――是的,直到19世纪中国人向世界推行加热鼻吸法之前,人类大多数摄入鸦片的途径都是食用和饮用。宋朝时,中国与伊斯兰世界的贸易再次打通,罂粟果的功效与种植被传入中国。

罂粟逋一入华,也是被当成功能性饮料与蔬菜食用。当时并不清楚罂粟果壳中鸦片碱的作用机制,只知道初一摄入就有“心神清朗,耳目怡然”的功效,吃多点还会困倦助眠,所以当作茶饮的进阶版被传播。

而且罂粟制品也是通过佛教徒传播的。中国史上最初的罂粟果饮品记载,是公元9、10世纪的沙陀君主李嗣源,开会时给僚属配发罂粟果泡制的功能饮料:“尝召幕属论事,各设法乳汤半盏,盖罂中粟所煎者。”“法乳”是明显的佛教用语,比喻佛法,谓佛法如乳汁哺育众生:“佛未出时,无法乳以资慧命,故云饥渴众生。”

五代结束、宋朝开基之后,鸦片果汁在中国更加风行了。苏东坡满门都是忠实的鸦片果汁用户。苏轼自己写诗赞颂:“道人劝饮鸡苏水,童子能煎罂粟汤。暂借藤床与瓦枕,莫教辜负竹风凉。”在外旅游交际喝多了罂粟汤,药劲上来找到铺就睡。

其弟苏辙也有作品赞颂:“研作牛乳,烹为佛粥……伍呈�?,煎以蜜水。便口利喉,调养肺胃。三年杜门,莫适往还。幽人衲僧,相对忘言。饮之一杯,失笑欣然。”罂粟果碾磨后调水,保健功效显著(因为能麻醉脏器肌肉),可以用来招待许久没见面的大和尚。

苏门弟子黄庭坚,在诗中自己小时候外出拜客时就磕过罂粟汁:“儿时拜公床,眼碧眉紫烟。舍前架茅茨,炉香坐僧禅。女奴煮罂粟,石盆泻机泉。”这些富人官员的生活真幸福……

虽然中国文人很早就有种植罂粟的经验――苏辙自己就种过,但对罂粟的农业特性一直不了然。直到四五百年后的李时珍,还在很天真地疑惑:“天方国种红罂粟花……此花五月实枯,安得七、八月后尚有青皮?或方土不同乎?”毫不清楚鸦片花有120天成熟收割一次的周期。

南宋时文人官僚磕鸦片果汁的自述更多,而且有明显磕high了的症状。比如高官李弥逊的《和少章罂粟汤》诗中,有:“魔军战睡犹坚壁,笔阵催诗欲纳降。已听铿锵惊俚耳,强颜犹把寸莛撞”的句子,显然有先极度兴奋后极度疲惫的副作用了。

另一位南宋高官周紫芝的诗句:“园夫笑谓主人言,不如锄苗种罂粟……碎粒圆时粟初熟。乳膏自入崖蜜甜,满贮醍醐饮僧粥”,“一饮醍醐生玉池,再饮沆瀣充朝饥。”罂粟果熬汤的致幻刺激效果已经可以代替酒精“醍醐”,作者自述喝得特别舒服,比吃饭还爽。

原创文章,作者:奇闻异事。如若转载,请注明出处:https://www.yuanyeer.com/essay_read/3203

暂无评论