“他的文字炉火纯青,朴实而细腻,融合了画家的直觉和哲学家的智慧。他告诉我,他是压着极大的火气写的。我却没有这个感觉,可见他功力之深,把毕生的愤怒铸成一个个汉字。” ―― 北岛

认识高尔泰

在读《寻找家园》前,我未曾想象过一个人被迫远走他乡是一种什么样的感觉。高尔泰的《寻找家园》可以说一步步为我剖析了这种复杂的情感。初读这本书的时候,我对高尔泰这位文人一无所知,甚至在读完第一卷后感到有点索然无味。没想到在后面关于文革期间的内容和人物故事却意外地精彩,与许多其他带有太多伤感情绪的“伤痕”文学有着很大的不同。

2011年十月文艺出版社出版《寻找家园》的增订版

这本书是高尔泰晚年定居美国的时候写的,花了十余年完成,其中一些片段也许来自于他在劳改中写在小纸片上而得以保存下来的点滴。回顾他的这一生,十几岁就离开熟悉的家园,到了夹边沟农场,到了友谊饭店,到了夹河滩农场,到了敦煌莫高窟,到了牛棚,到了酒泉,到了五七干校,到了兰州,到了成都,到了南京,到了香港,到了洛杉矶,到了,到了纽约,到了新泽西……他的一生是漂浮不定的,直到老年才在新泽西的郊区定居下来。而正是长期在外漂泊的生活让高尔泰在晚年更加怀念自己的家乡,同时思考着发生在他人生各个阶段那些荒谬和不堪回首的往事。

关于本书的各种版本,我在书店和图书馆只找到了删减版的,而网络上的台版则收录了许多之前没有的章节,如纪念前妻而写的《天空地白》,在80年代末写的《铁窗百日》,纪念女儿的《没有地址的信》等等。这几篇读完不禁为之动容,可以说是这本书的重要精髓,失去了这几篇文章整本书的精彩程度会大打折扣。未删减版本中,北岛在本书前面所写的《证人高尔泰》对他评价到:“他的文字炉火纯青,朴实而细腻,融合了画家的直觉和哲学家的智慧。他告诉我,他是压着极大的火气写的。我却没有这个感觉,可见他功力之深,把毕生的愤怒铸成一个个汉字。”

2004年花城文艺出版社推出《寻找家园》第一个大陆版

高尔泰本人所遭遇的各种不幸,在他的笔端下却不带有太多的个人情感,保持着特有的克制与冷静,就像是在不急不慢地娓娓道来。从这个意义上说,高尔泰是个胜利者,他敢于面对他所经历的不幸,敢于面对那个黑暗的年代,用自己的力量记录下那段历史,同时还克服了许多出版的困难,尽力把自己的人生完整地呈现给读者。对我来说,读这种书也是最没有抗拒力的,自己会不自觉地一步步与作者拉进距离,就像是他身边一个隐形的朋友跟着他长大,从一个地方到另一个地方。

高尔泰有着多个身份,他是画家,是美学家,是学者,也是作家。读这本书的时候,我会常常惊叹于他细腻又深刻的文笔,也许正是高尔泰身上具有的美学家和画家属性得以让他生动地描绘出西北荒凉的景象,像一幅幅写实的动态油画,如《风暴》里对酒泉风暴的描述:

“风从背后来,一阵紧似一阵。吼声夹杂着啸声,如同无数飞机同时掠过低空。风里除了尘沙和盐碱,还有石头。小的像高梁,大的像黄豆。揍打在裸露的后脖子上,很痛。揍打在凝结着盐碱因而很硬的棉衣裤上,叭叭地响如同阵阵急雨。”

对于早年的生活,高尔泰的怀念之情随处可见,书中第一卷用很多篇幅描写了他的故乡,那个曾经带给他欢乐的山区,那些妈妈和奶奶会做各种好吃的甜食的日子。而高尔泰怎么会预料到长大后一切都变了呢?第一卷中的童年经历其实与后来高尔泰的成年生活有一定的照应。

那个曾经叛逆的少年何尝不就是那个敢于写下引起轰动的《论美》的学者?那个敢于尝试各种危险运动的少年不就是那个敢于在劳改场与红卫兵还有领导斗志斗勇,不断忍耐的高尔泰吗?同时,高尔泰对生命的珍爱也深深植根于他的童年,从那个寄住在他们家的军官杀死了他很爱的山羊而痛哭的男孩,到之后在《荒山夕照》中为了生存而不得不与劳改同伴杀死黄羊,都在细节上体现了这个特点。到最后,经历了各种激烈的斗争与运动的老年高尔泰,在看到过太多的生命凋零后,已经学会以平静的心态面对着世间的不幸与分离。

高尔泰关于美学研究的著作

磨难中的高尔泰

少年时代的高尔泰离开家乡时,他坐在船上,一边回看着深爱的家乡,又好似同时说出:“风物依旧,新世界不新,好像旧世界的延伸,只是没有了家。”虽然这句话是在已经七旬的时候写下,但读起来与家乡那个薄雾笼罩的港口似乎融为了一体,同时也令人感慨游子的不易。从离开成长的美好家园开始,高尔泰似乎没有多少好运,可以说尝尽人间的苦头,甚至在后来错过了父亲的葬礼。在改造农场和敦煌莫高窟的那段时间,高尔泰目睹了人性最丑恶与复杂的一面,目睹了人们在互相攻击时滑稽的一面,还有在那种环境下人们生活不堪的一面:

“处境越是绝望,人也越容易沮丧。特别是我们这种,都是些孤独的个人,没有个组织的支持,没有个舆论的声援,也没有个社会的同情,这种人最容易沮丧。我们这里,名演员偷别人的馒头,大音乐家涎着脸乞求一丁点儿施舍,在外国拿了两个博士学位回来的学者,为抢着刮桶,打架不要命,这样的事,多得都不奇怪了。至于自打耳光,告小状,一年到头不洗脸不梳头,不补衣服的,那就更普遍了。”

高尔泰同时是幸运的。如果他不擅长画画,也许早在年轻的时候就客死酒泉了,可以说是画画拯救了他。如果没有那么多帮助他的学者,没有在劳改中帮助过他的一个个战友,还有在八十年代冒着压力帮助他去四川、南京的教授们,九十年代冒着危险送他出国的朋友们,高尔泰也许就不是现在的高尔泰,更别说有这本《寻找家园》。但是,高尔泰有着幸运光环的同时,坎坷的命运更要归于他自身性格的某种“缺陷”。

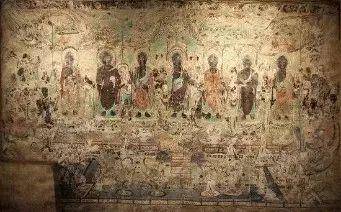

敦煌壁画

用今天的话来说,高尔泰太好强,太天真,太“不识抬举,不识时务”,这些说不上多坏甚至带有些许“褒义”的词语有时候却是可以给予命运很大打击的“缺陷”,不管在那个时代还是当今,都显得过于独特,毕竟高尔泰过于文人化的性格与那些在官场上混的人有着太多的差异。在人际上,他有时候显得很迟钝,完全不明白在那种复杂的环境下自己处于多么危险的境地;有时候他却显得很聪明,总是以旁观者的身份看着旁人的斗争。

但是,他终究还是过于自由,不入俗流,常处于异端,就如同他遭到来自其他学者万千骂声的美学理论一般。同时他又总是一不小心就得罪了那些默默对他好的人,例如那篇《常书鸿先生》中高尔泰带着女儿去先生家做客,但是却不知先生一家顶着极大的压力与危险,反而对先生恶语相向。这一篇文章反复看了好几遍,每一次读都随着高尔泰先生的讲述经历着感情的起伏,时而笑时而悲,感慨两位先生苦中作乐的同时也感慨人际的复杂与无解。

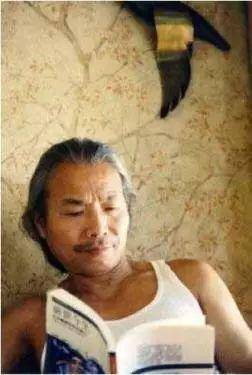

1992年,高尔泰在蒙地可精舍 来源于《寻找家园》插图版

而正是后面的卷三,也是被出版社删去最多的部分,给我的阅读体验是最好的。也许是因为对前面内容进入的状态较慢,但我更倾向于认为最后一卷是高尔泰先生情感的一个爆发状态,他把许多懊悔,思念,还有各式各样的人物故事都集合到了这一卷里。相比起前二卷的故事,我更喜欢看到高尔泰还有其他人物之间的互相联系,更喜欢看到属于每个个体的故事,通过每个个体的故事看到那一代人整体的命运轨迹。所以这本书特有的历史价值也在这些内容上有所体现。

最令我惊奇的是高尔泰对之前经历的故事和环境有着如此清晰的记忆力,时隔多年仍然对一些细节有着详细的勾勒和描述。这些在那一篇纪念女儿的《没有地址的信》有着具体的体现。一个个关于女儿的故事在纸上读起来仿佛就在现场看着高尔泰与女儿在西北、在北京的生活。

看到高尔泰在工地上干活时女儿把自己搞成了一个小泥人,看到女儿因为想念爸爸把最后一块肉含在嘴里却遭到高尔泰的打骂,看到女儿想跟爸爸睡觉却找不到爸爸而光着身子跑出来最后还被高尔泰打屁股……高尔泰把女儿从小到大成长的细节都倾注在这一篇文章里,读着读着,我不禁也想起自己小时候与父亲的故事,读到最后,合上书本,陷入沉思不能自拨。如果有一天我也成为了父亲,我会不会比高尔泰做得更好呢?个性十足的高尔泰作为父亲的角色其实并不可以说是合格的,他让女儿多次陷入自己制造的麻烦中。但是在他笔下的女儿总是那么乖巧,同时又是不幸的,从童年开始跟随着高尔泰四处漂泊,遭受了许多不公正待遇,甚至被南开大学取消入学资格,同时还受头疼与精神分裂的困扰。高尔泰最后离开祖国时把女儿独自留在国内既让我感到困惑又惋惜。如果说能够带着高林一起逃亡,那么高林的命运必定会有很大的不同。

作为读者,我并不能清楚地知道那个时期的具体形势让高尔泰作出这样的决定,但我能感受到高尔泰身为父亲那种难以弥补的遗憾。高尔泰也在文中多次承认自己的粗心和马虎,疏忽了对女儿的照料,甚至时常忘记女儿患有精神病。当然,女儿高林的悲剧更多是因为那个时期的体制问题与各种不合理,把高林的不幸都归在父亲身上显然不合适。每次回想起高林的命运,我总是忍不住思考,在那个时期,会有多少无辜的子女只因为自己父母长辈的“特殊”身份而有着与其他同龄青年截然不同的命运。但是如果在高林最痛苦的时候,在高林的成长路上遭遇太多苦难时,在她最需要父亲时,高尔泰能够正确地指引她走出来,那么可能又是另一个结局。

有时候,恰恰是性格决定命运了一个人的命运。高尔泰的性格注定给自己带来很多不适应政治环境的麻烦,而高林与父亲相似的性格也注定难有顺畅的人生。说到底,命运的悲剧和时代的悲剧把父女俩牢牢地困在不自由的囚笼里,当高尔泰最终获得自由往美国出发时,如女儿所说的“大难不死,必有后福”,从此又焕发出生命力,而高林这朵还有着无限可能的鲜花却就此凋零,她被生活的痛苦磨尽了活力。或许,这就是老天让高尔泰获得自由所付出的代价?

记忆中的家园

关于这本书的争议大多来自清华大学的教授萧默。他对书中的一些历史细节提出了一些异议,在阅读中也能从注释中发现。我想,在读《寻找家园》的时候,读者更多地会把它当作有纪实特点的小说来看,并不会像萧默一样紧抓着历史的细节不放。也许在一些比较重要的历史史实上确实是有厘清的必要,但在后来关于两人的学术和其他私人的争端也无耐心再去关注。我一直相信,能把这本《寻找家园》写得那么生动,笔法如此质朴细腻,能在这本倾注了那么多真挚情感的高尔泰,一定是一个内心纯净的人。也许在与萧默等人的争论中,他更多的是在保护自己的那份真挚与坚定。对于历史的一些错误记忆,我想所有人都难以避免,每个人对有争议的历史事件总有自己倾向于相信的版本。

对我来说,高尔泰并没有走远,他带着对家乡的美好回忆,对女儿的思念,对生命带给他的所有不幸与幸运,以旁观者的角度在大洋彼岸看着他深爱的那片热土。富有才华和经历坎坷的他,相信一定是爱着他的祖国的,他也一直在追寻着他内心那个让他依赖的家园。我曾做过各种远离家乡,到达远方的梦,可是当我读了高尔泰的《寻找家园》,我才知道,只要心中有爱,永怀赤子之心,无论在哪,就如高尔泰时常仰望北美星空的同时总能记起在故乡的往事,此心安处是吾乡。

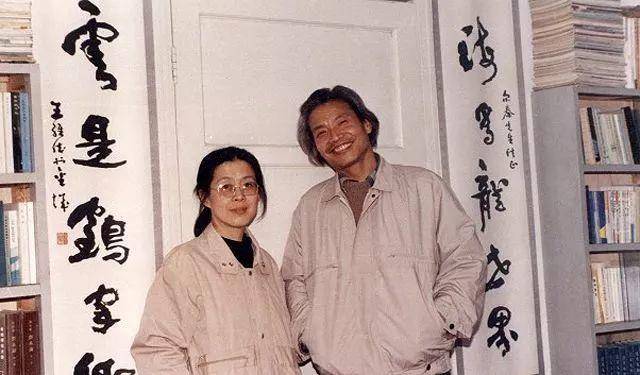

高尔泰先生与夫人浦小雨女士在雨舍,图片来源于郝华忠先生博客