大家看了之后就会发现,这部剧能让把人压抑得透不过气来。

为什么这么说?

因为它毫无保留地把人性放在了表面,把人喜欢自我欺骗的特点完全展现了出来。

我们在谈到灾难的时候,往往关注当时的时间、地点、事件;我们也总是将人员的死亡数字和财产损失额作为灾难严重程度的评价标准。

但是,我们都忽略了一个事实:最大的苦难,并不是来自于灾难产生的一刹那,承受最多的也不是那些逝者。最不幸的,是创伤的经历者和他们遥遥无期、日益挣扎的生活。

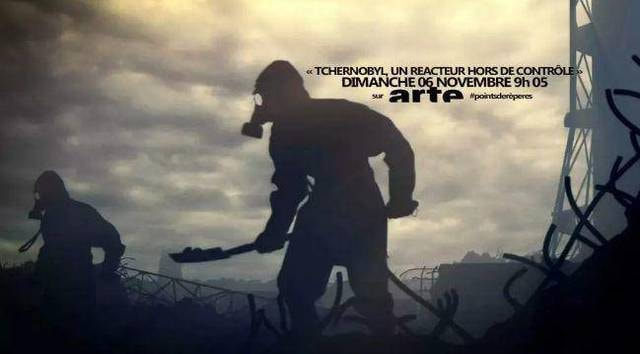

今天的切尔诺贝利,不仅是一个有人生活的地方,甚至奇异地变成了一个旅游景点。各种各样的旅行套餐,让大众去参观这场历史上最大的灾难现场,以及它留下的废墟――这是一种灾难旅游。

但是,当初留下的那些伤痕,真的已经完全愈合了吗?几乎是不可能的。

从那里出来的人和物会被安上“不值钱”的标签,甚至会受到歧视,直到现在很多人也不敢告诉别人自己是从那个地方来的,否则他们都会选择远远躲开。

又或者,如果你是当年经历事故的孩子,他们倒是很愿意告诉别人自己来自切尔诺贝利,特别是对着欧洲人,因为这样就能获得他们的怜悯,可能带着孩子去欧洲先进的医院进行医治,或者送上很多好吃的糖果,最后再把他们送回苏联去。

正如剧集开场,勒加索夫教授对着录音设备留下的一段话:“谎言最可怕的代价,不是它们被误认为真相,而是当我们听过了太多谎言,会再也无法分辨真相。除了放弃对真理的信仰,满足于谎言堆砌的故事,我们还剩下什么。”

仅仅再现普通民众的痛苦博取流量显然不是该剧意图所在,以此作为历史敏感时期的切入,《切尔诺贝利》更试图描绘众生百相,自保虚伪与无私牺牲,还原事故真相,深入剖析当时冷战局势下,苏联解体前夕,官僚体制的僵化。

而作为历史类剧集,《切尔诺贝利》又介于纪录片与虚构之间,偏向纪实,选择只有5集的迷你剧形式,从某种程度上避免了长剧集注水、烂尾的可能性,同时也更碎片化。

切尔诺贝利仍是世界的巨大问号:如果回到过去,是否有可能避免灾难?

当我们在推动本就领先于自己的科技时,都要在灾难留下的问号里深察自省。这是历史对未来最大的价值。