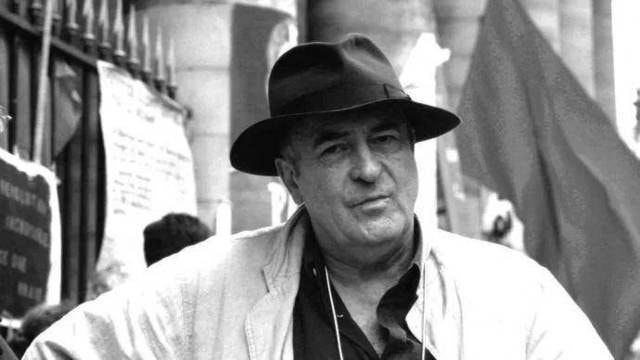

导演贝纳尔多・贝托鲁奇去世了,或许他终于可以回到他心心念念的60年代了。

国内影迷对贝托鲁奇的印象常常停留在史诗般的《末代皇帝》,或是常有争议的《巴黎最后的探戈》。

但他还有《同流者》、《戏梦巴黎》、《一九零零》这样的代表作。

?从左到右,分别是《同流者》、《巴黎最后的探戈》、《末代皇帝》和《戏梦巴黎》海报

他拍电影,常常就像他生命经验的一部分,这些经验里,又印刻着60年代记忆。

他拍《戏梦巴黎》之后接受采访说:

我永远记得60年代的青春,我们那时充满希望,心有未来,现在的年轻人不这么想,而我们那时觉得可以改变整个世界。

但他年轻时候其实性格很害羞,即使身处时代洪流之中,却并未曾亲身体验过革命本身。

这种远观,也有些像是《戏梦巴黎》里的三个少男少女,一窗之隔是狂风骤雨的现实,但他把自己关到了窗内。

?贝纳尔多・贝托鲁奇(1941.3.16-2018.11.26)

于是他用诗歌和电影来展示自己,纪念某种遗憾也好,怀念某些纯真也好。

革命常常和电影有关系。

《戏梦巴黎》开头,美国青年马修是在法国电影资料馆门口遇到了巴黎的这一对姐弟。

而正是法国电影资料馆,见证着法国人对电影根深蒂固的热爱,并在“五月风暴”前夕,发挥了更为直接的影响。

?《戏梦巴黎》开头,在资料馆门口相遇

1968年2月,法国政府突然宣布要解雇受人们喜爱的电影资料馆主管亨利・朗格卢瓦。

朗格卢瓦从30年代起将资料馆打造成了一座影片图书馆,里面收藏有默片时代的所有珍品。

戈达尔、特吕弗、夏布洛尔等领头的新浪潮导演正是在这里接受了他们早期的电影史教育。

贝托鲁奇,当然就像他电影里的美国青年马修,也曾长期混迹在这里,观看了大量独立电影、地下电影。

?夏布洛尔、戈达尔等电影人举牌抗议

巴黎、电影、青春、革命、理想,以一种奇妙的方式在此刻混合在一起,一点就着。

为了回应朗格卢瓦被解雇,学生们和电影人首先展开了一场又一场大规模的示威游行。

而这一直持续到了4月底,成为“五月风暴”的一个重要前兆。

5月份,从巴黎西部的南泰尔大学开始,抗议越战、抗议警察镇压、学生被捕的学运开始从郊区向市中心扩散。

并快速在整个巴黎形成学生罢课、工人罢工,用街垒切断街道与警察对峙的重大骚乱。

所有人都聚集到街头,到处都能听到人们的即兴演说,人们在抗议、说话、喊叫、宣言、问询...

贝托鲁奇没有身在巴黎,但他的“精神之父”戈达尔就活跃在这些人之间。

就像传记片《敬畏》里把戈达尔拍出的那个样子,偏执地以38岁“高龄”活跃在属于青年人的街头,参与、奔跑、挥舞、呐喊着。

?《敬畏》里在街头的戈达尔

除了戈达尔,还有路易・马勒等电影人、包括萨特和波伏娃也身处其中。